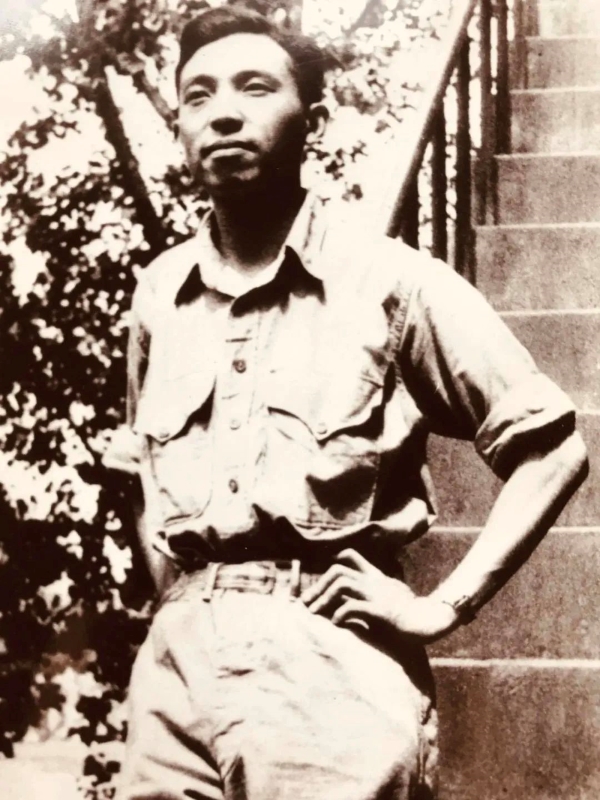

穆旦一生僅創(chuàng)作了不到160首詩歌,卻被視為中國現(xiàn)代詩歌第一人。他的翻譯事業(yè)影響了后來眾多的文藝讀者,他譯出的普希金、雪萊、拜倫、奧登、丘特切夫等大詩人的詩句廣為傳誦。

最新出版的《幻想底盡頭:穆旦傳》,評述了詩人穆旦,同時也是翻譯家查良錚一生的生活、創(chuàng)作和思想世界。專注研究穆旦20多年的中南大學(xué)教授易彬,依據(jù)新發(fā)現(xiàn)的材料,重敘了穆旦一生經(jīng)歷的關(guān)鍵事件。

書中提到,二戰(zhàn)時期,時任西南聯(lián)大教師的穆旦離開校園參加中國遠征軍,以隨軍翻譯的身份入緬作戰(zhàn),經(jīng)歷了“野人山”的九死一生。抗戰(zhàn)勝利后,他一度顛沛流離,換了多份工作,當過公司職員,做過聯(lián)合國下屬機構(gòu)的工作人員,還曾在東北辦過報紙。這段時間的磨礪,構(gòu)成了穆旦精神底色的重要部分。

生還后的升華

穆旦本名查良錚,1918年4月5日生于天津,1935年進入清華大學(xué)外文系。因戰(zhàn)爭形勢影響,他與清華師生一起經(jīng)歷了長途遷徙。據(jù)他同行的伙伴記錄,他曾在參加旅行團之前買了一本英文小字典,一路邊讀邊背,背熟后就撕掉書頁,到達昆明時已完全撕光。

1940年7月,穆旦畢業(yè),被聘為西南聯(lián)大外國語文系助教。1942年3月初,他作出了從軍的決定。易彬在新書分享會上說,在這一時期的穆旦,一方面在教學(xué)與文藝生活中接觸了現(xiàn)代主義詩歌及其理論,發(fā)展了自己的藝術(shù);另一方面,他的從軍決定,也為他帶來了非常切身的體驗,從根本上改變了他的人生方向。

1941年底,隨著日軍偷襲珍珠港,太平洋戰(zhàn)爭爆發(fā),日軍于1942年初相繼占領(lǐng)中國香港、菲律賓、印尼、馬來西亞、新加坡等地,并兵分三路入侵緬甸,對中國抗戰(zhàn)大后方構(gòu)成威脅。1942年2月,中國遠征軍成立,為了與英美軍隊聯(lián)合作戰(zhàn)的需要,國民政府向戰(zhàn)時大學(xué)征調(diào)譯員。

“當時學(xué)生從軍的人數(shù)很多,到昆明可以看到云南師范大學(xué)校園里有一座紀念碑,碑后文字記錄了800多名學(xué)生從軍。但是學(xué)生與教職員從軍數(shù)量的差距極大,據(jù)記載只有助教2人、職員13人。穆旦就是為數(shù)極少的當時選擇從軍的老師之一。”易彬說,穆旦從軍的動機很難斷定,“從后來的交代來看,他覺得聯(lián)大的生活太安逸,要寫詩必須多體驗生活”。

中國遠征軍在緬甸戰(zhàn)場

起初取得了一些局部性的勝利,但沒過多久,就因戰(zhàn)略部署和指揮失當?shù)仍蚨萑虢^境。1942年4月29日,日軍攻占臘戍,切斷了遠征軍回國的主要通道。杜聿明親率第5軍新編第22師,穿越滇緬印邊境的“野人山”雨林地區(qū),其間隊伍饑病交加,全師9000人減員至3000余人。穆旦就是野人山行軍的親歷者。易彬提到,2012年他曾出版《穆旦評傳》,當時還只能依據(jù)穆旦后來寫的詩歌和野人山幸存老兵的回憶等資料,間接回看這次生死行軍。穆旦在1955年的《歷史思想自傳》中寫得也很簡略,如“在森林中步行四月余始抵印度,曾有一次七八日未食,又一次五日未食,死人很多。”2019年之后,一個新的重要文獻出現(xiàn)了,這就是1943年5~7月,穆旦在《春秋導(dǎo)報》上分6次連載、共有9節(jié)的文章《苦難的旅程——遙寄生者和紀念死者》。

《幻想底盡頭:穆旦傳》中引述了該文的一些片段。穆旦寫到,在1942年5月14日之后,他們就步入了“無涯的山林,寂靜、幽暗、神秘,再沒有戰(zhàn)事,也沒有人煙”,“地球上現(xiàn)存的最原始地帶,它正等待著我們長期的痛苦的跋涉”。周遭全是鳥鳴、蟲鳴、猿鳴,是植物的世界、是綠色的海,“回國的希望還渺茫得很,我們沒有什么話可說”。很多戰(zhàn)士因不知名的病,倒在了路上,因作戰(zhàn)受傷的戰(zhàn)友“多已自戕途中”。

漸漸地,水、米都不知何時可以取到,地圖也無法指向了,“前進卻又是一個神秘的不可知”,“我們都異常地渴望母親,家鄉(xiāng)和友人”。隨著生死行軍的時間推移,文字也變得愈加恐怖:“我覺察出每個人都開始有了一個陰謀。我們都在暗暗地彼此傾覆。就是最密切的同伴都不可靠了。”密林中的大雨害死了很多人,讓米都發(fā)酵了,同伴的病情緊急,在河中搭橋的工兵不斷被沖走,隊伍在絕望中用最后一點力氣行走。

易彬提到,穆旦的長詩《隱現(xiàn)》寫于1943年3月,重訂于1947年8月,是他在生還歸國之后,寫野人山經(jīng)歷的“痛定思痛的長吟”,里面的一句“坐在山崗上讓我靜靜地哭泣”被易彬用作書中一節(jié)的標題。“實際上就是他在行軍當中目睹了大量的死亡,一路大概都是同伴留下來的白骨,這種經(jīng)歷深深嵌入到了他的經(jīng)驗當中,存在在他的詩歌當中。”

從詩歌數(shù)量上也可以看到,穆旦1942~1943年都寫詩非常少,且多是充滿強大精神壓力的詩歌;1945年抗戰(zhàn)勝利后則出現(xiàn)了爆發(fā),7月他寫了《給戰(zhàn)士》《轟炸東京》等十多首跟戰(zhàn)爭有關(guān)的詩歌,9月寫了《森林之魅——祭胡康河上的白骨》,是他最為直面野人山生死經(jīng)歷的作品。1945年全年,穆旦寫了25首詩,是他單一年份寫詩最多的一年。易彬認為,結(jié)合穆旦的參戰(zhàn)經(jīng)歷和戰(zhàn)后創(chuàng)作會發(fā)現(xiàn),切身體驗引發(fā)了他深刻的思考。如書中所言,他轉(zhuǎn)向“對個體命運的強烈審視”。

理想的工作是譯者

1943年1月,穆旦從印度回到昆明,沒有回西南聯(lián)大工作。2004年,易彬曾在訪談中問穆旦好友楊苡,后者以中央大學(xué)為例分析說,可能就是沒有崗位給穆旦。一部分現(xiàn)實原因是,當時西南聯(lián)大名氣雖大,待遇實際不盡如人意,1941年1月初,時任西南聯(lián)大助教并在敘永分校工作的穆旦和分校39位青年老師聯(lián)署提出請求,希望學(xué)校增薪每人每月60元。穆旦后來提到,他需要賺錢贍養(yǎng)無工作的父母,因此需要找一個更好的工作。

那么,從前線歸來的穆旦,理想的工作是什么樣的?怎么兼顧文學(xué)創(chuàng)作和經(jīng)濟收入的兩個理想目標?易彬說,穆旦在1943年離開西南聯(lián)大之后的幾年里,經(jīng)歷了很多份工作,但要講他想有什么樣的工作,其實也并非答案清晰,更多是被形勢推著走的。

1943年上半年,穆旦到曲靖,任第五汽車兵團少校英文秘書,實際工作是教團長羅又倫學(xué)英文。不久,他轉(zhuǎn)至國民政府軍事委員會駐滇干部訓(xùn)練團第一大隊任中校英文秘書,那里有美軍訓(xùn)練國軍士兵使用美式武器,但又有外事處翻譯員,穆旦也無用武之地,待遇也不佳,遂很快離開。下半年,穆旦到重慶,投考國際宣傳處主辦的中央政治學(xué)校新聞學(xué)院,其間干了一個月臨時職員,年底至1944年初入新聞學(xué)院學(xué)習(xí)英文新聞。

但這段學(xué)習(xí)也中斷了,1944年2月,穆旦入職了中國航空公司,成為人事科職員,這是他的務(wù)實選擇,因為判斷工資和前途還不錯。到次年5月離開之前,他先后在昆明、貴陽辦事處負責(zé)管理客運和英文電報起草工作。1945年余下的時間,他又到曲靖的青年軍207師當中校英文秘書,工作內(nèi)容也不多。1946年2月中旬到1947年9月,穆旦到沈陽,辦了一份《新報》。易彬說,可能辦報紙是一件他想做的事。1946年回到北京以后,穆旦發(fā)現(xiàn)城市生活狀況很糟糕,只有軍人有辦法。他寫了一篇文章《“蝗災(zāi)”》,1946年3月9日發(fā)表在上海《世界晨報》上,寫到北平的人民在抗戰(zhàn)勝利以后“接收人員的虐政”中受苦,民不聊生、物價飛漲。穆旦前往東北辦報,也有實在沒辦法的一面。他全力投入了《新報》的工作,任總編輯,克服困難,使報紙的內(nèi)容、發(fā)行一度形勢很好,1947年的《申報》曾報道稱《新報》當時在遼寧的日銷量過萬份。易彬認為,穆旦以各種筆名親自發(fā)表在《新報》上的作品可能達數(shù)十篇。

此后,穆旦輾轉(zhuǎn)多地,供職過聯(lián)合國糧農(nóng)組織駐南京辦事處、駐南京的美國新聞處等。盡管他非常渴望一份安定的生活,但直到新中國成立以后,他留學(xué)歸來,到南開大學(xué)教書才得以實現(xiàn)。易彬說,其實大學(xué)教授也不是他理想的工作,他英語很好,在美國留學(xué)學(xué)了俄語,他最想成為一名個人譯者。“他慢慢才接受這個選擇,到大學(xué)里去。某種程度上,這也是被動的。很多時候,我覺得他不一定有選擇,可能是被時代所推動的。”

《幻想底盡頭:穆旦傳》

易彬 著

上海文藝出版社2025年2月版

幫企客致力于為您提供最新最全的財經(jīng)資訊,想了解更多行業(yè)動態(tài),歡迎關(guān)注本站。鄭重聲明:本文版權(quán)歸原作者所有,轉(zhuǎn)載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯(lián)系我們修改或刪除,多謝。