4月28日消息,據韓國“中央日報”報導,近日韓國理工科學者之間討論的熱門話題,就是“來自中國的邀請”。其中,電機電子、材料、設計等專業的教授,特別是擁有半導體相關專利的教授,很多都收到了來自中國大學的邀請。

報導指出,碳納米管(CNT)專家,曾任韓國基礎科學研究院(IBS)納米結構物理研究團團長,專研新一代半導體與電池技術的韓國成均館大學客座教授李永熙,已獲得中國湖北工業大學聘用,目前正在該校的半導體與量子研究所任教。

另一名被中國挖角的韓國專家,是韓國理論物理學家、前韓國高等科學研究院(KAIST)副院長李淇明,他在2024年退休后,就獲得中國北京雁棲湖應用數學研究院(BIMSA)聘用而前往任教。

報導提到,李永熙及李淇明分別于2005、2006年被韓國政府評選為“國家學者”,在基礎科研領域具有崇高地位,但2人退休后均未能在韓國找到合適職位,遂選擇到中國發展。相形之下,中國各省大學院校正積極挖角全球頂尖的理工學者,加速推動中國國家的“研發強國”戰略。

自2012年起,李永熙教授擔任韓國IBS納米結構物理研究團團長,帶領團隊在奈米碳管、石墨烯、水分解催化劑、二維結構半導體等領域取得許多研究成果。自2018年以來,李永熙持續入選全球論文被引用頻率前1%的頂尖學者行列。

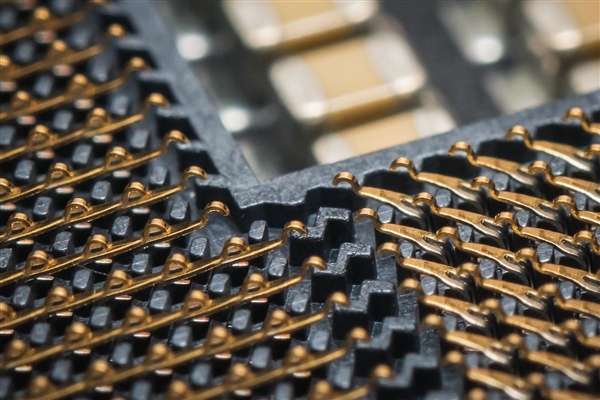

根據報導,湖北工業大學聘用李永熙后,即成立“低維度量子材料(LQM)研究所”,并以“全球頂尖學者李永熙教授的團隊、先進的研究設備、年薪26萬人民幣,并提供額外的居住與創業資金”為號召,大舉招募研究人員,研究項目包括二維半導體和太陽能電池等領域。

首爾一所工科大學的教授表示,中國大學的挖角方案“就像旅行社的套餐一樣”,如果受邀者“帶著整個實驗室過去”,應聘條件可以更好,讓他非常驚訝。而他因為還在執行韓國國家項目計劃,因此沒有繼續與中方談下去,“但他們提供的研究環境極具吸引力,讓我產生了興趣”。

報導提到,中國在相關領域的研發,已對韓國存儲技術構成了威脅。韓國產業界和學術界人士表示,像是中國的長江存儲是芯片行業中,最早將混合鍵合技術應用于量產的業者,且擁有大量博士級員工,所以研發速度非常驚人。

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。