大眾網通訊員 潘曉良 煙臺報道

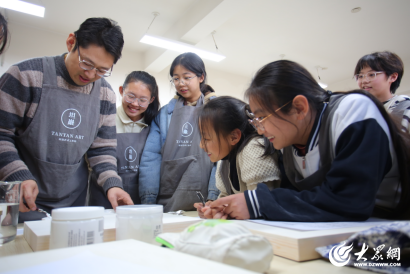

在煙臺開發區第一初級中學的畫室里,一群初中生正用磁山采集的赭石研磨礦物顏料,他們的畫架上同時擺放著臨摹敦煌壁畫的巖彩板和調配蛋彩顏料的調色盤。這種時空交錯的場景,正是該校“坦巖藝術工作坊”的日常。自2023年12月成立以來,這個以“東巖西坦”為特色的藝術工坊,不僅讓學生們在千年古法與西方經典中自由穿行,更讓傳統美術教育煥發出令人驚嘆的創造力。

一盒顏料里的文明對話

走進工作坊,最引人注目的不是完成的作品,而是滿墻的“材料檔案”:金沙灘的細沙、磁山的赤鐵礦、長島的砣磯巖與進口的威尼斯石膏并列擺放,海邊的貝殼與雞蛋、酪素等材料共處一室。這些看似毫不相干的物件,實則是打開東西方藝術之門的鑰匙。

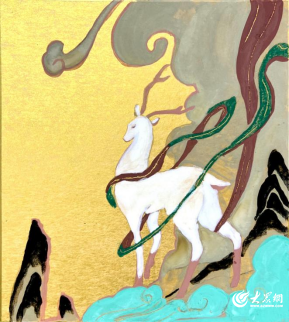

“研磨孔雀石時,我忽然理解了《千里江山圖》的青綠為何千年不褪色。”初二學生段清柔展示著她的巖彩習作。學生們在復原古代礦物顏料時發現:新疆的青金石與煙臺本地的貝殼粉疊加,竟能產生類似當代藝術的肌理效果。而當他們將這種技法與坦培拉繪畫中的群青調制對比時,意外發現了東西方色彩美學的共通密碼。

初一學生鄭智善正用自制的雞蛋乳液臨摹波提切利的《春》。“原來蛋清能讓顏色產生珍珠光澤!”她興奮地說。

這種對文藝復興時期媒介配方的還原式學習,最終催生出令人驚艷的創作遷移——學生們將坦培拉技法用于煙臺漁燈節題材,讓傳統民俗畫面呈現出教堂壁畫般的圣潔質感。

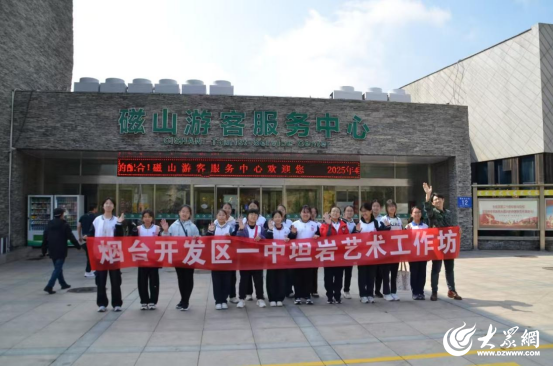

大地采集:一堂行走的美育課

工作坊的特別之處,在于把黃渤海沿岸變成了露天課堂。周末,學生們帶著地質錘和標本袋走進自然:磁山的赤鐵礦化作敦煌壁畫中的朱砂,長島的黑曜石變身坦培拉畫的深灰底色,就連金沙灘的細沙都成了畫布基底的最佳材料。

“以前覺得藝術離我們很遠,現在發現家鄉的泥土石頭都能變成顏料。”學生張茹捧著她用海陽紅土創作的《大秧歌》系列說道。

更令人觸動的是,學生們將采集過程制成《大地色卡》,用GPS標注每個材料的來源地——這不是簡單的寫生記錄,而是一部用腳步丈量的“地域美學圖譜”。

古法新生的跨界實驗

在工作坊的展示區,一組“會說話”的文創產品吸引著參觀者的目光:嵌著貝殼粉的坦培拉手機殼,用礦物顏料繪制的動態二維碼書簽,甚至還有結合巖彩技法的藍牙音箱。這些作品背后,是傳統技藝與數字技術的奇妙碰撞。

“我們把《藥師經變圖》的臨摹過程做成3D動畫,掃碼就能看到壁畫‘活’過來。”負責新媒體運營的潘老師介紹道。

學生們用顯微攝影記錄顏料結晶過程,將巖彩制作工序轉化為短視頻教程,在微信公眾號《畫局》上,千年壁畫與蛋彩畫技法重獲新生。《煙臺千里江山圖》巖彩長卷,將蓬萊閣、昆崳山等標志性景觀融入青綠山水;坦培拉作品《漁燈節》用文藝復興的筆觸勾勒出膠東漁民的豪邁身影。

令人稱道的是,所有作品的顏料、畫布甚至粘合劑,全部由學生親手制作。

美育新范本的啟示

“我們不是在培養畫家,而是在播種文化基因。”工作坊負責人潘老師道出教育初心。在這個看似“不務正業”的美術課堂里,物理課學的酸堿反應用于顏料固色測試,化學課的乳化原理解釋坦培拉媒介配方,歷史課上的絲綢之路考證化作巖彩材料溯源。

家長王女士發現女兒的變化:“她現在旅游時會盯著古建筑的彩繪看半天,還能說出哪些顏色可能來自礦物顏料。”

這種改變正是工作坊期待的——當孩子們用煙臺牡蠣殼粉點綴蛋彩畫時,他們完成的不僅是藝術作品,更是在續寫文明交融的新篇章。

如今,這個不足百平的工作坊已成為區域美育標桿,其經驗被多所學校借鑒。它證明,真正的藝術教育不必在傳統與現代間二選一,當敦煌畫工與文藝復興大師的智慧通過少年的雙手相遇,文化的生命力便在此刻綻放。正如學生作品展墻上那句標語:“古老的顏色永遠年輕”——這或許就是對“何以中國”最生動的青春注解。

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。